愛と豊かさを纏ってしなやかに生きるひとへ贈る短編小説

novel 01

ハワイの風にいだかれて

あぁ、この風。

湿気を含んだ、もわんとした生温い風が、

空港に降り立ったばかりのわたしを、優しく包み込む。

ハワイの地に足が触れるのは、じつに5年ぶりだ。

あのときは、友達の結婚式で訪れたんだった。

その友達も、今やふたりのママ。旦那さんの仕事の都合で、東京を離れて、今は神戸にいる。

毎週末のようにいっしょに飲み歩いて、お互いの恋愛話をしては励ましあっていた友達とは、別に仲違いしたわけじゃないけれど、環境の違いからか、自然と疎遠になっている。

だから、わたしが、結婚話まで進んでいた彼の浮気が原因で別れたときも、日々ルーティンばかりでやり甲斐なんて見いだせず、寿退社を狙っていたOL仕事を、会社の規模縮小の関係でクビになったときも、彼女にLINEすらしなかった。

といっても、恋愛も仕事もほぼ同時に失ったのは、つい2週間前の話。

この先、わたし、どうするんだろう。どうなっちゃうんだろう。

「次の仕事を見つけるまで、頼らせてほしいの」と、言える相手もいない。

かといって、これをチャンスと見なして、自分のやりたいことを仕事にしよう!と思えるような、好きなこともわからない。

貯金なんて、2回のカード払いで消えてしまうほど。翌月の家賃だって、払えるかわからない。

あれ。今のわたし。なにもない。

真っ暗な不安に押し潰されそうで、とりあえず、湧いてくる怒りと悲しみという感情のままに泣いてみたけれど、

そんな日が数日続いたら、もう泣くのにも飽きてきた。

それに、涙が出るたび、目尻のシワが気になる。

30代に突入したお肌には、目元の乾燥の原因となる涙はあまりよろしくない。

感情よりも、肌事情が気になり始めたわたし。徐々に怒りという感情が薄れているのがわかる。

さて、どうしよう。

このままここにいても、自分を責めることしかできないだろう。

浮気性の彼を見抜けなかったわたしを、そして「とりあえず会社に入れ」という親の言いなりになって、自分の本当にやりたいことを探すことさえも無視し続けてきたわたしを、責めるのだろう。

そんな自分の姿は、今すぐにでも想像できる。

どうせ、なにもない。失うものはない。だったら、有り金全部、使ってしまおうか。

そんなヤケにも近い考えが浮かんできたわたしは、珍しく自分の意見に従うことにした。

じゃあ、なにに使おうかな。ショッピングでもしようか。

そう思って、何気なく、ケータイに入れているショッピングアプリを開いた瞬間、旅行会社の広告が目に飛び込んできた。

真っ青な海と真っ白な砂浜。右手には、ドンと構えるダイヤモンドヘッド。なぜだかその景色だけは、わたしを裏切らないように思えた。

よし、ハワイに行こう。

なにかが、わたしの中でカチッと音を立てた。

ヤケになったおんなの行動は、早いし強い。

迷いなく、一番安い日程の航空券をその場でケータイで買い、Airbnbでなんとか支払いできそうな部屋のオーナーにコンタクトをとった。

英語なんてつたない英会話程度だけど、Airbnbのオーナーは外国人とのやりとりに慣れてるはずだから、変な英文だったとしてもわかってくれるだろう。

とにかく、自分の英語力を心配するよりも、部屋を確保するほうが先だ。

とりあえず、こちらの希望の日にちを伝え、そのほかに必要な予約関係をすべて片付けた。

ふぅ、とひと息つくも、出発は3日後。

勢いに任せて、西東京の実家にあるスーツケースを取りに向かい、5年ぶりに水着を引っ張りだして、夏に良さそうな服をかき集め、なんとかパッキングをした。

ひとりきりの旅行なんて、短大時代以来。約10年ぶりだ。

飛行機に乗り、ハワイに到着するまで、少しドキドキしていたのは、正直なところ。旅慣れていそうな周りの人を真似て、彼らの少し後ろをついていき、無事に到着口へと降りたったのだった。

思い立って決めた旅だったから、Airbnbで借りた部屋は、立地やインテリアにこだわっていられなかった。

空港からUverで到着したアパートメントは、海より山のほうが近く、ワイキキから車でもたっぷり10分はかかる。車のないわたしは、バスで移動するしかないから、街へ出ようとしたら、30分はみていかないといけない。

でも、それでいいんだった。時間は、たっぷりあるのだから。

効率と時短を優先する都会暮らしのクセが、抜けない。ま、抜ける頃には、また都会へ戻るのか。

戻ったら……。

はっ!いけない、いけない。わたしは今、ハワイにいるんだ。この現実に集中しよう。

旅の間中、何度もそうやって自分に言い聞かせた。

意識を不安が残る日本へともっていかれそうなときは、目を瞑って上を見上げ、ハワイの風と太陽を感じて、今の自分に集中した。

5泊の旅の間では、友達が結婚式を挙げたホテルの前を何度も通って、あのキラキラした時が蘇り、懐かしい気持ちになった。

同時に、また同じ地を、しかもひとりで訪れている自分が、少し誇らしく思えた。

また、いつかゆっくり来たいな、ハワイに。

友達をお祝いしたあの時、そう思ったんだった。すっかり忘れていたけれど、わたしは5年前のわたしの、ほのかな願いを叶えてあげたんだ。

わたし、すごいじゃん! 誰にも相談せず、誰にも頼らず、自分で決めて、行動して、ここまで来れたんだ。

そう思ったら、ほんの少しだけ、自分のハートのあたりに、温かさと強さがみなぎるのを感じた。

この感覚…なんだっけ。なんて言うんだっけ。なにかの感情?

今は忘れてしまっているようだけど、知っている感覚だな。

……あ、このみなぎっている強さは、もしかして、「自信」?

うん、そうだそうだ。自分を信じて、認めてあげて、強さが溢れてくるこの“感覚”、これこそ、自信だったんだ。

「自信」なんて言葉は溢れているのに、いつからわたしは“感覚”を忘れてしまったのだろう。

ハワイは、そんなふうに、忘れかけていた“感覚”を、ひとつずつ、ふっと優しく思い起こさせてくれた。

喜び、赦し、受容、優しさ……

そしてそのたびに、自分の中で、その感覚が形となって、色濃くなっていくのを感じた。

観光が目的ではなかったし、東京では買い物が趣味くらいのわたしなのに、ハワイに来てからショッピングに興味が湧かなかった。

それよりも、何にもないと思っていた自分が、ハワイの大地を踏んでいられることが、嬉しかった。

だから、脚がクタクタになるまで、毎日毎日歩いた。時には、ワイキキの街の端から端までを、1日で6往復もした。

滞在の後半になると、部屋からワイキキの街まで、バスではなく、片道45分以上かけて歩いた。

さらに、人の多いワイキキではなく、まるで彫刻で削ったかのような断面の山々の麓に位置する、滞在先の部屋の周辺の住宅地もグルグルと歩き回った。

歩きすぎて腰が痛くなっても、足がむくんでサンダルの締めつけがキツくても、感情を無視して無心になって歩けることが、今のわたしにとっては、生きる喜びだったのだ。

日焼けに慣れていないわたしにとって、ハワイの太陽の日差しは容赦なかったし、念入りに髪を巻いても、山から吹く強い風は一瞬で髪を崩して去っていった。

日に日に、自分へのケアが変わっていくのが、自分でもおもしろかった。あんなに東京での朝は丁寧に時間をかけていた、巻き髪もメイクも、ハワイにはどうも不釣り合いだったから、自然と、髪は乾かしたまま、メイクは日焼け止めとマスカラだけになっていった。

ハワイの風と太陽からは、

「それが、あなたでしょ。そのままが、いいよ」

と言ってもらえている気がした。

なにをするでもなく、なにかを得るでもなく、ただただハワイの地で息を吸い、オーガニックのデリとフルーツを食べ、たぷたぷになるほどたくさんの水を飲み、ひたすら歩く日を過ごした。

途中、元彼のことや今後の生活のことが、頭をよぎらなかったと言ったら、嘘になる。

でもそのたびに、

「怒ってもいい。不安を感じてもいい。仕方ないじゃん、人間だもん」

「ハワイにいるなんて。わたし、スゴイわ」

と、わたしの中のもうひとりのわたしが、代わりに声をかけてくれた。

その声が誰なのか、何なのか、それはどうでもよかった。

ただただその言葉が、心強かった。

ハワイ滞在、最後の日。

部屋へ帰る道のりを歩きながら、わたしは自分の中の感情と向き合う決意をした。

蓋をしていたハートを開くようなイメージングをしてみたが、なにも出てこない。

あれ、わたし、なにを感じている? これからの将来に対して、元彼に対して、わたし、なにを感じるの?

そう自分に問いかけてみても、怒りも絶望も一向に湧いてこない。憎しみも、悲しみも、情けなさすら。

強いていえば、少しだけ胸の中でチクッとなにかが刺さるくらい。でもそれも、痛くもかゆくもない。

それなら…と、わたしは自分を試すことにした。

前夜、ケータイを触った拍子に、誤操作で「ミュージック」を開いたら、なにも音楽データは入れていないと思い込んでいたけれど、元彼が作ったMIX音源が残ってあるのを、発見したのだ。

DJ経験もある彼が、自分で曲をつなげて作ったというその音源。これを聴いたら、さすがにわたしの感情も動くのかな。

そう思って、タフな試みとして、彼のMIX音源を聴いてみることにしたのだ。

音楽に興味のなかったわたしは、彼からその音源データをもらったとき、その場で一緒に聴いたけれど、まったくよくわからなかったし、惹かれもしなかった。だから、そのMIX音源を聴くのは、彼と一緒に聴いたとき以来。ふたりの写真はケータイから消去していたし、まだ音源だけは残っていたこと自体、不思議なくらいだった。

ディープハウスというジャンルらしい、その音は、四つ打ちのリズムがベースに鳴っているけれど、強引でもなければうるさくもない。逆に、わたしの鼓動に重なると、わたしの身体も、体の周囲も、すっぽりとおおらかに包み込まれるのを感じる。

そこに重なる音も、歌声も、まるで自然の美しさを讃えているかのような、神聖さに満ちている。

あぁ、なんて優しい音なのだろう。

彼は、こんな優しい音を愛していたのか。そうだ、あのひとは、とっても優しいひとだったんだ。

そんな基本的なこと、恋人だったのだから知っていたはずなのに、わたしは彼の優しさという灯火まで、消してしまうところだった。

わたしと彼は、ただ、ちょっと、なにかがズレてしまっただけなんだ。

…いや、違うわ。ズレていたのは、わたしのほうだ。

彼がいなければ、自分には何もない、と意識の深い部分で思っていたわたしは、自分の存在意義を、彼といることとイコールにしていたから、そんなわたしを彼は重荷に感じたのだろう。

それじゃ、彼がほかの女の子のところに癒しを求めに行っても、仕方ない。

赦すべき相手は、彼だけじゃない。

自分の存在意義を独りでは認められなかった、あの時のわたし自身を赦して抱きしめてあげるべきなんだ。

そう認めた時、わたしの中で、愛おしさと優しさが目覚める感覚が湧いてきた。

この感覚に名前をつけるなら、「慈愛」なのだろう。

その時だった。

滞在先のアパートメントを3階まで登った時、ホノルルの街並みと真っ青の空が目の前に広がったと同時に、ヴァイオリンの音色が重なった曲へと切り替わった。そして、わたしを待っていたかのようなタイミングで、心地よい風が吹き抜け、わたしを包み込んだ。

完璧なまでに快適な風と、直しようのない完璧な青い空、そして切なさと愛に満ちた美しい音。

そして、わたしという存在。

まるでパズルのピースがすべて揃ったかのように、すべてが、一つに重なった瞬間だった。

わたしは、すべてなんだ。すべて、揃っているんだ。すでに、これで、いいんだ。

そんな感覚が湧くと同時に、言葉が出ていた。

わたしには、なにもない、と思っていたけれど、すべてあるんだ。すべてを、感じることができるんだ。

なんでも、やっていいんだ。できるんだ。

なんだ、大丈夫なんだ、わたし。

なんて、豊かなんだろう。

どれだけお金があるか、どれだけ人に愛され常に人に囲まれているかが、豊かさの基準だとばかり思っていた。

でも、本当の豊かさって、そういうことじゃなかったんだ。

ハワイのエッセンスが手伝ってくれて、完璧さのひとかけらとなったわたしが得た気づきは、有無をいわせぬ強さで、

一瞬にしてわたしの中の霧を晴らした。

このために、この瞬間のために、わたしはハワイまで呼ばれたのだろう。

はっと気づくと、わたしの頬は濡れていた。目元が、少し乾燥している。

この涙でなら、目尻のシワが増えても、ま、いいか。

ふふっと、ひとり静かに微笑みながら、部屋の鍵を開けた。

(2019年書き下ろし)

novel02

ファインダー越しに映る街

「これ、貸すよ。絶対イイ写真撮ってこいよ」

フォトスタジオマンとして働くボーイフレンドが、NYCへ旅立つ前日に、いくつか持っている愛用カメラの中から、一眼カメラをわたしに手渡した。

iPhoneで撮ることに慣れているわたしには、予想以上に重く、マニュアル操作は難しい。

でも、彼がいつも言うことを信じてみようと思い、カメラと一緒にNYCへ旅立った。

「カメラのファインダーを通すと、当たり前の景色が特別に見えるんだ」

NYCは、予想以上にエキサイティングだった。街のパワーに圧倒されながらも、カメラを構える。

マンハッタンの一部と化しているイエローキャブ、ただストリート名が書いてあるだけなのにセンスのよい標識、NYCの文字が誇らしげな車のプレート、思わず立ち止まってしまうアーティスティックでファッショナブルなショーウィンドウ、ただアパートメントの前でケータイを触っているだけなのに絵になるブルックリンの若者たち…。

ファインダーを通すと、日常の風景が、ずっと目に焼き付けておきたくなる景色へと変わっていく。

彼が写真の世界にハマった気持ちが、よくわかる。気づけば、夢中でシャッターを切っていた。

カメラを通して、街との距離が縮まってきた頃。

今度は、この街を彩る人々の表情を収めたくなった。誰もが主役のように、活き活きしている表情を。

「写真撮ってもいい?」と声をかけるのも、初めは遠慮がちでドキドキだった。でも次第にそれは、楽しい“趣味”になっていった。

シャイな子どももいるけれど、ほぼ全員が「喜んで!」と笑顔で向き合ってくれる。

ケータイじゃなく、一眼カメラを構えるわたしに、「クールだね!」と逆に褒めてくれる人も多かった。

そこから始まる会話を楽しめる余裕も、やっと出てきた。

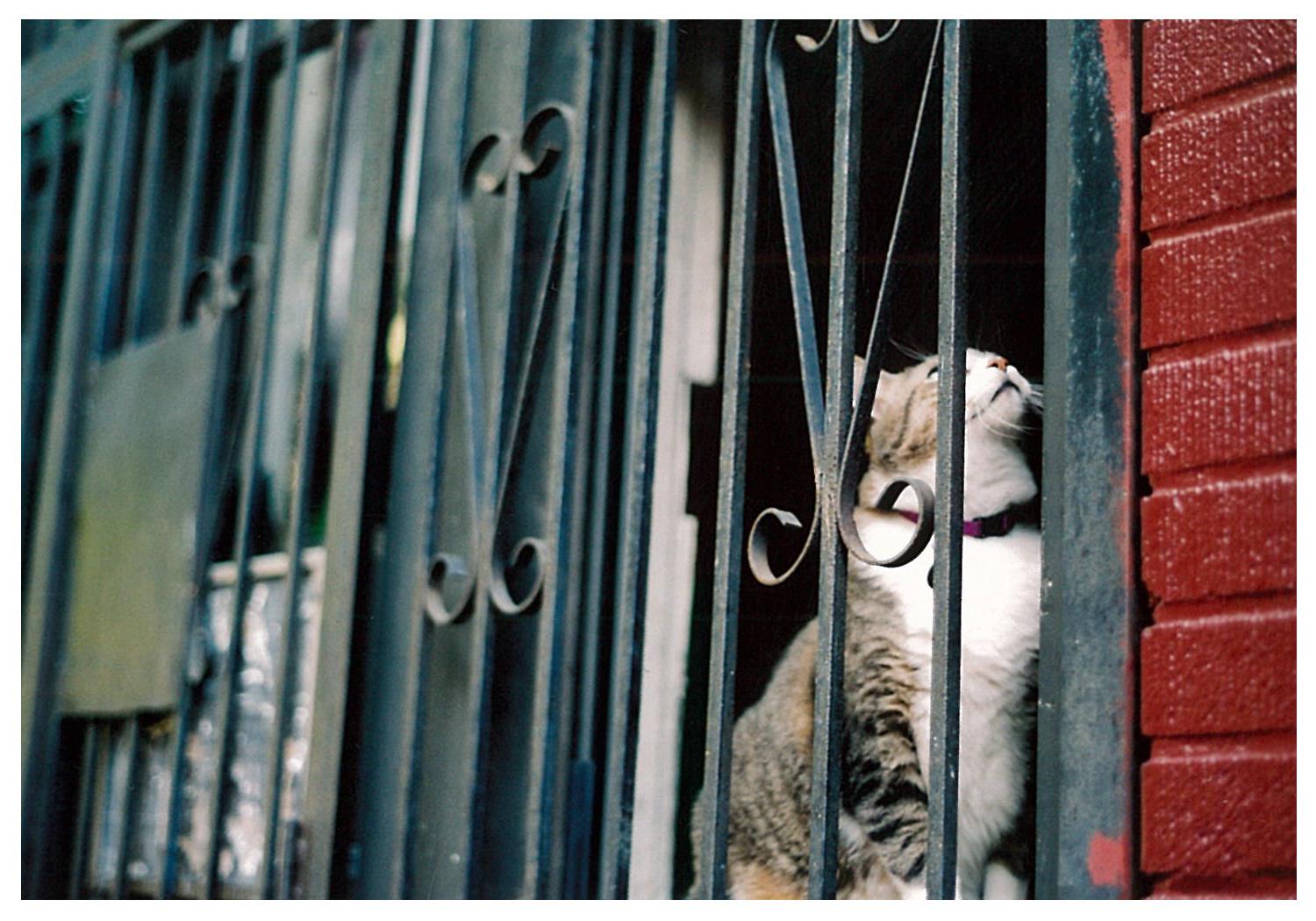

ブルックリンのヴィンテージショップが点在するエリアを散歩していると、アパートメントの入り口の階段に座っている女のコが目に入った。

ストライプのセーターにブラックジーンズ。ボリュームのあるヘアに、黒い瞳が映えるようなナチュラルメイク。

シンプルなのに、自分の魅力を最大限に活かすスタイルを、ちゃんと知っている。

気づいたら、「写真を撮りたい!」と、声をかけていた。

すると、彼女は、わたしが持っていたカメラを見て笑顔でこう言った。

「わたしも写真を撮るのよ。あなたと同じような“クラシックスタイル”のカメラでね」

そして彼女は、バッグから一枚のショップカードを取り出した。

「ここに、私の写真集があるから、よければ見ていって」

翌日、ウィリアムズバーグにあるアートブックを専門に扱う本屋を訪れ、彼女の名前を探した。

そして、中央に平積みしてある一冊の写真集に目が留まった。

誰もいない、モノクロのNYCの街角。

パワフルな街が彼女だけに見せた、静けさと情緒がそこにはあった。

これが、彼女の瞳に映るNYCの素顔なのだろう。

NYCで撮ってきた写真を一緒に見ながら彼と話をしていると、彼はその中から一枚を選んで、ノートパソコンの画面いっぱいに映しだした。

「これが、一番だね。この旅が楽しかったんだろうなって伝わってくるから」

そこには、ファインダーを越えて、打ち解けたように笑う、あの彼女のナチュラルな笑顔があった。

(『NOJESS』2008SS leaflet掲載作品 一部修正)